そろそろグループディスカッションを準備しないとだよね~

グループディスカッションって言葉を聞くだけで、難しいそうなイメージだよね・・・。何やればいいんだろうね?

私も実際にグループディスカッションをやった経験はないから、何やればいいかよく分からないよね・・・。

グループディスカッションに受かるためのコツとか分かったらいいのになぁ~。

2人とも今日はグループディスカッションについて悩んでいるみたいだね。受かるための基本やコツをお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください。

グループディスカッションとは

グループディスカッションとは4人から6人程度のグループで、あるお題に対する回答をメンバー全員で導きだす試験になります。

なんで企業はグループディスカッションを試験に出すんですか?

これは実際の仕事の場面を想定して、コミュニケーション能力や論理的思考力など、基本的な力を見るための簡単な試験なんですよ。

コミュニケーション能力や論理的思考力なんて私、全然ないですよ・・・どうしましょう。

コミュニケーション能力や論理的思考力なんて聞くと、難しく聞こえるかもしれないが、要は人と話をする力があるかを見ているだけの簡単な試験なんだ。

先程から簡単って言ってますけど、本当に簡単なんですか?簡単には思えないんですが・・・・。

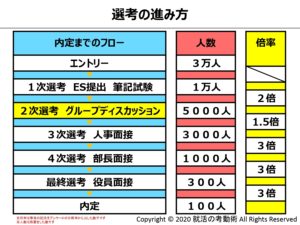

本当に簡単ですよ。グループディスカッションは素晴らしい人をとるための試験ではなく、最低ラインにない人を落とすための試験です。実際、グループディスカッションは選考の初期に行われるケースが大半を占めます。

初期の段階で行われるってことは、なんとなくその企業を受けている就活生もいるわけですね。その人達も含めて、半分から1/3に入ればいいと考えたら気が楽になりました!

だからこそグループディスカッションは基本を押さえれば通過できる試験なんです。

グループディスカッション通過の基本

グループディスカッションを通過する人は議論を前に進めることができた人です。そのためにコミュニケーション能力や論理的思考力が見られている試験だと理解しておきましょう。

議論を前に進めるというのはどういうことですか?

議論を前に進めるというのは、与えられたお題の回答に近づけることができたかということです。例えば、魅力的なテーマパークとは?というお題であれは、何をすることが魅力に繋がるのか発言したり、そもそも魅力的とは何かを考えるための質問を投げたりするということです。

それって、つまりはコミュニケーション能力や論理的思考力を見られているってことですね!

その通り!議論を回答に導くために自分が何を提案をすればいいかを考えることがグループディスカッション突破のカギです。

グループディスカッションの流れ

では、ここからグループディスカッション突破に向けた流れを説明しますね。全体がどのような流れで進んでいくのかのかがこちらの資料になります。30分で行われるグループディスカッションが基本になりますので、長さによって臨機応変に対応してくださいね。

役割を決める

ディスカッションがスタートしたら、まず初めに役割を決めましょう。

グループディスカッションの役割というと、どんなものがあるんですか?

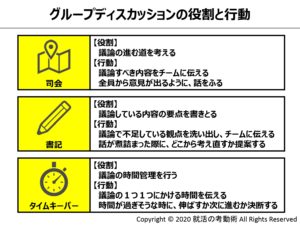

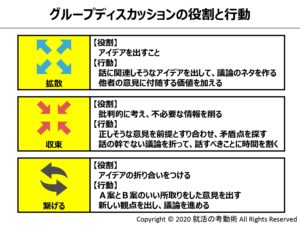

グループディスカッションでの役割は主に、司会・書記・タイムキーパー・役割無しの4つに分かれます。それぞれの役割と行動はまとめておきますね。

また役割がない人は議論に集中できますので、流れに合わせて拡散・収束・繋げるの観点で議論に貢献していきましょう。詳しくは「議論を拡散させる」フェーズから触れていきますね。

やっぱり、役割はやったほうが評価が高いんですか?

よく誤った認識をしている人もいますが、役割をやるから評価が高くなるということはないので注意しましょう。あくまでも役割を通し、議論を前に進めることができたことが評価されているだけですよ。

ということは、自分が評価されやすい役割について理解をしておくと有利に進めるってことですね!

その通りです!自分の得意な役割を理解すれば、通過率も上がりますし、下手に苦手な役割を担えばその分だけ通過率は下がります。最初は練習を重ねて、まずは自分の得意な役割を発見しましょう。

時間配分を決める

役割が決まったら、次は時間配分を決めましょう。とはいってもここは、流れ作業のようなものなので、サクッと終わらせましょう。

ちなみに、何か気をつけることってありますか?

就活の初期のころ(夏インターン当たり)まではここに時間を割いてしまう失敗がありますが、時間を決めることに時間を割くのは本末転倒ですので、一旦これで行きましょうと押し切ることが必要になることも注意しておきましょう。

お題を具体化する

ようやく議論に入れる・・・と思うかもしれませんが、議論に入る前に議論(テーマ)の前提をそろえておきましょう。

議論の前提ってどういうことですか?

グループディスカッションのテーマは課題だけ与えられていて、状況設定がされていないケースが良くあります。その結果、議論が進んでから、「あれ?なんかおかしいぞ?」ということが起きます。

具体的な例だとどんな感じになるのか教えてもらうでえますか?

例えば、「売れるコーヒー店を出店するなら、駅前がいいか郊外がいいか?」というお題があったとしよう。その時に駅前ってどこの駅前なのか、郊外ってどこをイメージしているのかによってそれぞれの主張がかみ合わなくなってしまいます。

確かに、人によってイメージする場所って異なってしまいますね・・・。

議論のスタートで前提をそろえておかないと、議論が無駄になってしまい時間がなくなってしまうので注意しましょう。

議論を拡散させる

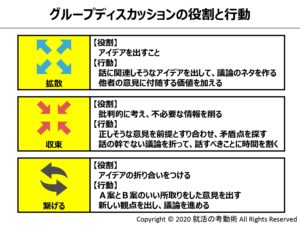

議論が始まったら、議論を拡散させるためにアイデアを出していきましょう。その時には、先ほどお伝えをした拡散の役割に徹しましょう。

私はアイデアを出すのが苦手なのですが、拡散のタイミングでアイデアが出せないときはどうすればいいでしょうか?

アイデアを0→1で生み出すのが得意な人もいれば、他人のアイデアをさらに拡散させる1→10が得意な人もいます。自分の得意な立ち位置を探しましょう。

確かにそれなら、私にもできそうです!

また、議論の前半から正確性や正しさばかり重視していると、議論が進まなくなってしまいます。そのため、あからさまにおかしい意見以外は無視をして、アイデア出しに専念しましょう。

議論を収束させる

議論の後半では出てきたアイデアを収束させていきましょう。この時には「収束」と「繋げる」の2つを意識したコミュニケーションを取りましょう。

不要な情報ってどんなものがありますか?

A案とB案があったときに、前提をもとに考えるとベターな選択がどちらか判断するといったものになります。例えば、カフェをどのエリアに出店するほうがいいかを考えるとします。もしお年寄りをターゲットにするなら、郊外では来れなくなるので、駅前がよりベターな選択になるということですね。

前提によって出したアイデアのベターが変わるということですね!

その通りです!ちなみにA案とB案のどちらも決定できないケースに出会うときもあります。その時はA案とB案の良い所取りをする「繋げる」を意識しましょう。先ほどの例では、郊外でも駅前でもないその間の位置を選ぶということです。

議論に集中していると、どうしても良い・悪いだけで判断してそうになりますけど、両方の良いところををミックスする視点は大事ですね!

結論をまとめる

議論の最後は結論をまとめましょう。この時には全体の流れを書いていた書記の人に話を振ってもいいでしょう。結論が何なのか、そしてその結論が妥当な理由を説明できるようにしましょう。

妥当な理由を説明するためのポイントってありますか?

妥当な理由を説明するためには、5W1Hで抜け漏れがないく説明することです。

逆に言うならば、議論中から5W1Hを意識したほうがいいということですね!

発表する

最後の発表までがグループディスカッションです。企業によっては立候補で発表者を決めることもあります。最後まで積極的にアピールをしましょう。

まとめ:GDの基本と流れ

最後に本日お伝えしたことをまとめましょう。

2.流れの中で自分の強みが発揮できる役割を探そう!

3.議論は拡散と収束が基本。今はどの段階か見極めよう!

今回の話をもとに、就活を進めていきましょう!

に共通する書き方30のポイント--640x396.jpg)

の書き方は求める人物像を正しく書くこと.jpg)

コメント